「どうせもつなら、ポジティブな偏見を」

コーダのアーティストが目指す、“ポップな手話”があるセカイ

描きたいものはリアルな情景ではなく、そこにある“感情”

「子どもの頃から、絵を描くことが好きだったんですよね。その日にあった出来事を描いて、お父さんお母さんに『こういうことがあったんだよ』って説明するんです」

門さんの両親はともにろう者のため、玄関には来客と筆談をするためにチラシの裏側を再利用したメモ用紙が置いてあった。それに絵を描いて過ごすことが多かった幼少期。

「小学生の頃は漫画を描くこともあったんです。だけど、自分が描きたいものとストーリーをコマ割りしてつくることが一致しなくて。中高生くらいからは一つの絵にいろいろな要素を入れて、1コマ漫画みたいな感覚で描くようになっていきましたね」

当時は、ぱっと思い付いて描いたラフスケッチをもとに清書していくスタイルで、人物の服や髪の毛を細かく描いていた。

「その絵を幼なじみに見せたら、『ラフの方がかっこいい』って言われたんです。細かく描いた清書の方が時間もかかっていて思い入れもあったけど、よくよく見てみるとラフの方が描きたいことをちゃんと表現できてるなと自分でも感じて。それが僕の絵のスタイルになったんです」

門さんの絵の人物たちは、服を着ていなければ髪も生えていない。その抽象的な表現こそ、描きたかったものだった。

「髪が長いとか眼鏡をかけてることが描きたいわけじゃなくて、“その人がどういう気持ちでそこにいるか”ということを描きたかったんですよね。小説のように緻密に情景を描くのではなく、抽象的な散文詩 を書いていくような感覚」

描いたものに隠したメッセージは、その絵を見た人に自由に感じてもらえればいい。

「アートでも映画でも音楽でも、受け手の解釈が加わることで、新たな作品に生まれ変わると思うんです。僕も知りたいんですよ、僕の絵を見た人がどう感じるのか。それぞれに違う印象を抱いていいし、それが面白いなって」

街中ですれ違うあの人にも“ドラマ”がある

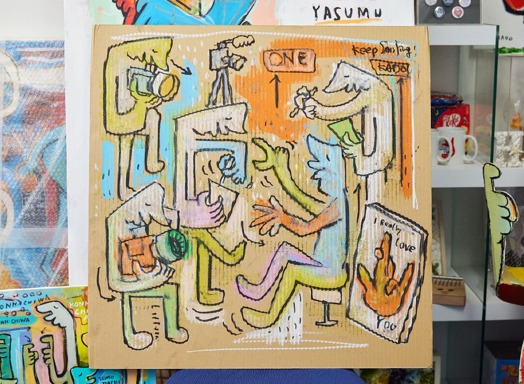

門さんの描く絵は、多くの人物が登場するものが多い。どの部分を見ても物語が繰り広げられているように見える作品には、ある思いが込められていた。

「街中ですれ違った知らない人って、自分からすると名もなき通行人A。でも、その人が知り合いだったら、『今日は疲れてそうだな』『今日は元気みたい』って、気持ちを読み取れたりする。そこにはドラマがあるんですよね」

互いの立場や状況、感情によって、そこにいる人の存在理由が変わり、捉え方も違ってくる。

「そう考えると、人物の配置や設定のすべてを描き手が決めて描いていく絵って、不自然な気がしたんです。現実の世界はたまたまそこに居合わせた人たちで構成されているから、僕も偶然という、ちっちゃいつながりのある人たちの絵を描きたいなって」

絵を見た人から「どの部分から描き始めるんですか?」とよく聞かれるが、その答えは「適当」。いい作品を描こうとは思わず、意図的に適当に描くことで“全員主役で全員通行人”という絵になっていく。

「通りすがりの人にもドラマがあるって思うようになったのは、子どもの頃からかもしれません。僕のお父さんお母さんは、僕からするとかっこよくて面白い人なんですよ。でも、周りの人はろう者という部分しか見ない。人柄を知ろうともせずに、レッテルを貼ってくるんです」

両親がちょっといいことをすれば「心が綺麗な人だ」と言われ、少しでもヘマをすると「やっぱり障害者だからか」と言われる。ろう者であることばかりが注目される。

「逆に、お父さんお母さんが『あの人は耳が聞こえるから、こういうこともできるだろう』って話してることもありました。ろう者も聴者も互いの感覚や考えを知らないはずなのに、なんでレッテルを貼ってしまうんだろうって」

こちらからは何も訴えていないのに、「何も言わなくても、お父さんやお母さんの苦労はわかるよ」と言われることもあった。ろう者だからといって苦労ばかりではなく、楽しい経験もたくさんあるのに。

「20代の頃は、世間から障害者といわれる人たちの方が自分自身を直視して生きていて、障害がないといわれる人たちの方が直視できていないように見えましたね。障害がないといわれている人たちも、“視野狭い病”“考え方偏ってる病”みたいな、それもある種の障害と呼べるのでは? って思うときがありました。五体満足のはずなのに、全然楽しそうに生きていない人ばかりだなって」

しかし、経験を重ねるごとに、新たな視点を持てるようになってきた。

「大人になってから知り合ったろう者の中には、嘘つきな人もいれば大げさな人もいるんですよ(笑)。聴者の世界に嫌なものの言い方をする人がいるように、魅力的じゃない手話を使う人もいる。それを知ると、どちらかが崇高ってことはなくて、みんな同じなんだなって感じるようになりましたね。僕もろう者を特別視しているところがあったんです」

ポジティブなきっかけがあれば“プラスの偏見”が生まれていく

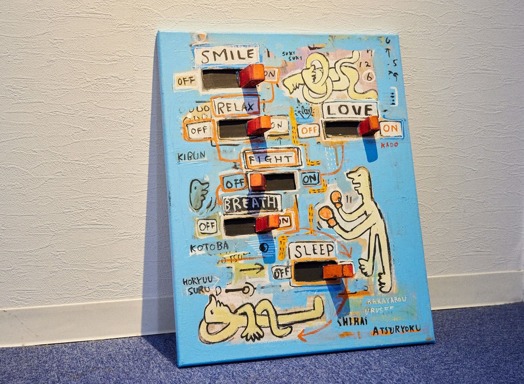

今はろう者と聴者を区別せず、手話も特別なものだとは感じていない。それでも手話をアートに取り入れているのは、表現としてユニークなものだから。

「絵であると同時に言葉でもあるって、表現として面白いですよね。ポップアートとの相性がいいなって。あと、アートに取り入れることで、『かっこいいね』『かわいいね』って、手話をポジティブに受け取ってもらいたいと思っているところもあります」

誰しも最初は、ろう者や手話に対して偏見を持っていないはず。ろう者を見たり手話を知ったりしていく中で、偏見は形づくられていく。

「出合い方が大事だと思うんです。手話とポジティブな出合い方をすれば、『なんだか面白そう』と思えるはず。『きっと楽しいものだ』って、プラスの方向に想像を膨らませていくならいいじゃないですか。僕の絵がそのきっかけになるといいなって」

まだ手話と出合っていないであろう若い人たちにこそ、手話アートを通じて「面白そうなものがあるな」と、感じてほしい。だから、日常的な手話も取り入れている。

「例えば、『やばい』という手話があって、ろう者も普通に使うんですよ。多くの人は、手話でも冗談が言えることを知らないですよね。でも、僕らと同じで、ろう者だって冗談も下ネタも言うんです(笑)。そういうことを知ると、手話を身近に感じませんか」

聴者も手話に興味を持ち、認識が広がっていくと、耳の聞こえる聞こえないに関係なくコミュニケーションを取りやすくなっていくだろう。

「言葉が通じない外国人とでも、身振り手振りを使えば通じることってあるじゃないですか。同じように、手話にジェスチャーのような動作を加えて、ろう者も聴者もなんとなく伝わるような“大らかな手話”みたいなものが生まれたらいいなって思うんです」

手話を知ることで、自分自身の思いや感情をしっかり伝えることについても、改めて考えてみてほしい。

「『あなたが好き』と綺麗な言葉遣いで話しても、憮然とした表情で目を反らしたら伝わらないですよね。にこやかにしたり目を合わせたりすることで、『あなたに好意がある』ということが伝わる。手話で手や顔を使って表現すると、思っているより自分の気持ちが伝わっていなかったことに気付くはずです」

知らないことを知っていくと自然と世界が開ける

コーダとして育った門さん。聴者としてもレッテルを貼られるなど、さまざまなことを経験してきたが、まだまだ見えていないことは多いそう。

「妻が妊娠した時、急に街にいる妊婦さんが目に入るようになったんですよね。突然妊婦さんが増えたわけじゃなくて、身近に妊娠している妻がいるから気付くようになった。子どもがベビーカーに乗るようになると、『ベビーカーを押しながら買い物するって難しいんだ』と、新たに気付くわけです」

世界が変わったわけではない。物事を知ることで、いままで暮らしていた場所が違って見えるようになる。

「ろう者と友達になると手話に注目するようになるだろうし、目が見えない人と知り合うと白杖をついた人が視界に入る。でも、すべてはもともとそこにあって、それに気付いていなかったというだけ。重要なのは、いろいろなことを知って、実際に触れてみることだと思います」

本やインターネットで読んだ知識も大切だが、できるならば直に触れてみる。それが物事を深く知る一歩になる。ろう者と接してみる、「こんにちは」の手話をやってみる、そんなことからでいい。

「入り口は『面白そう』『かっこいい』『かわいい』でいいので、そこで興味を持ったらもう一歩深いところに踏み込んでほしい。そうすることで、より相手のことがわかるし、巡り巡って自分を知ることにもなる。そんな気がするんですよね」

▼インタビュー映像はこちら

「ONE INTERVIEW 門 秀彦」