駄菓子屋は、子どもたちが将来に“希望”を持てるコミュニティ

撮影:森カズシゲ

消えゆく文化を残すために始めた、駄菓子屋の“仕組み”

かつて学童保育を運営していた宮永篤史さん。子どもたちを遠足に連れていった際のある出来事から、学童内に駄菓子屋を設置することを思い付いたそう。

「遠足で行った先の商店で駄菓子を買うというイベントをしたら、『お金の使い方がわからない』って、立ち尽くしてる子が数人いたんですよ。きっと一人で買い物に行く経験が足りていないのだろうという予測を立て、経験不足を解消させてあげたいという思いから、学童の一角を駄菓子屋にしたんです」

駄菓子屋といっても、商売をするわけではない。学童の中だけで使える通貨をつくり、おやつの時間に好きな駄菓子と交換できる仕組みにしたのだ。このシステムに、子どもたちは大喜びだったという。

「保護者の方々も、子どもの社会経験不足は薄々感じていたようで、『素晴らしいアイデアだ』と評価してもらえました。僕自身も幼い頃、駄菓子屋でお金の使い方を学んだけど、改めて、社会の仕組みや人とのコミュニケーションを学べる貴重な場所だと感じましたね」

その後、学童の規模拡大にともない、法人への事業譲渡を決めた宮永さん。学童に置いていた10円ゲーム機の保管場所を確保するため、埼玉県内の土地を探していたところ、かつて稲垣さんという夫婦が美容室とはんこ屋さんとして使っていた建物を見つける。そこを倉庫代わりとした。

「僕は学童をやめて無職になり、息子も保育園の年長。長い時間をかけて息子と一緒に何かをするなら今しかないと思って、二人で日本一周の旅に出たんです。ただ、やみくもに旅を続けるのはもったいないから、『日本中の駄菓子屋さんを訪ねる』というテーマを決めました」

半年かけて、約250軒の駄菓子屋を訪ねた。その道中で感じたのは、駄菓子屋という文化の消滅。駄菓子屋の店主の多くは70~90代で、そのほとんどが口を揃えて「誰かに継いでもらうもんじゃない、自分の代で終わっていい」と話していた。

「駄菓子屋を消さないために、自分がやろうと思い立ったんです。倉庫にしている元美容室はお店としても使えるし、自分が続ける限り駄菓子屋はなくならないよなって。そして、駄菓子屋ってそんなに儲からないものでもないことを、自分がロールモデルになって伝えていけば、あちこちで増えていくんじゃないかなって思ったんです」

10円のお菓子を8円で仕入れる“薄利多売”の世界

北から巡り始めた日本一周の旅、北海道を回った時点で、駄菓子屋を始める気持ちが湧いていた。それ以降は、駄菓子屋を訪ねるたびに、「自分で始めてみようと思うんです」と話した。

「ほとんどの店主さんが、『儲からないよ』『子育てしてる男の人がやるもんじゃない』って、言うんですよ。僕は自分で商売するのが好きだったから、そんなことないよって息巻いてました。でも、いざ店を始めたら、これは大変だぞと(笑)」

2019年6月、「駄菓子屋いながき」を開店。その名前は、もともと美容室とはんこ屋さんをしていた稲垣夫婦にあやかってつけた。駄菓子屋は、10円で売るお菓子を8円で仕入れる世界。1個売れても利益は2円。1日5000円稼ぐとしたら、10円のお菓子を2500個売らなければいけないのだ。

「えらいことを始めてしまったなと思いましたね(苦笑)。日本一周の旅をしていた頃から、SNSで駄菓子屋の情報を発信していたので、開店当初はSNSを見て来てくれるお客さんが随分いたんですよ。ただ、その波もいつしか落ち着いちゃうんですよね」

2020年に入ると新型コロナウイルス感染症の影響で、さらに客足が遠のく。緊急事態宣言が出ていた4月は、ほぼ客の出入りはなかった。

「日本中の駄菓子屋さんに話を聞くと、皆さん『2020年4月は暇だった』って言いますね。ただ、ゴールデンウィークが明けた頃から、急にお客さんが来るようになったんです。どうやら、レジャー施設に限らず、ショッピングモールやスーパーのゲームセンターすら閉鎖されていた中で、駄菓子屋ならやってるんじゃないかと思った人が多かったみたいです」

そこから客足が復活し、SNSなどを見て初めて訪れる人も増え、リピーターとなってくれている。

「駄菓子屋って、商品の価格が安いし、お菓子はおいしいし、大人にはノスタルジックで子どもには新鮮で、誰も傷付けない安心安全なコンテンツなんですよね。店が減って珍しい場所になっているからこそ、その良さが見直されているんだと思います」

子どもにも大人にも、安心感を与える地域のコミュニティ

宮永さん曰く、「駄菓子屋の役割は“お菓子売り場”だけではない」とのこと。

「駄菓子屋ってお菓子売り場であると同時に、コミュニティなんですよね。店主やその場に居合わせた人と仲良く過ごす場で、そこで生じるコミュニケーションがみんなの心にいい印象で残ってるから、時代が変わっても人が集まり続ける場所になってるんだと思います」

店の中心にレジを設置しているのも、来てくれた人とコミュニケーションを取りやすくするため。宮永さんは、「このお菓子は昔からあるよ」「これは初めて見るな」と話しているお客さんがいれば、そのお菓子に関するトリビアを話しながら自然と会話に入っていく。

「駄菓子屋の店主っていくつかパターンがあるんですよ。子どもが何しても許す仏タイプがいれば、ちょっと意地悪な店主もいたりして(笑)。いろいろなモデルがいる中で、僕が目指すのは指導者タイプ。過去に学童を経営したり、今も子どもたちにサッカーを教えたりすることもあって、指導者のあり方が合ってるんですよね」

宮永さんの話す「指導者タイプ」とは、子どもの相談に乗ったり、悪いことを注意したりするような、親でも教師でもない第三の大人。

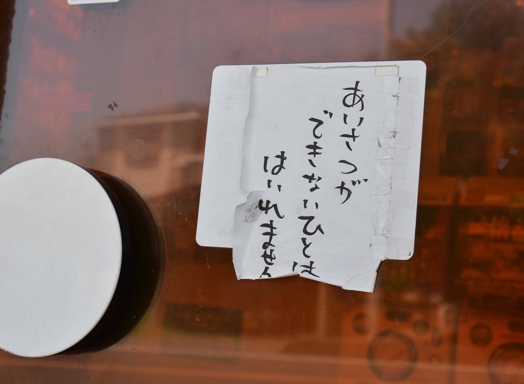

「子どもが困っていたら話を聞きたいし、ルールを破ったら『ダメだよ』って言える大人でありたいんですよね。もちろん、今は人種とか性別とかセンシティブな部分もあるので、そこも加味しながら、居合わせた子どもたちに寄り添える店主でいたいです」

一方で、子どもだけでなく、保護者である大人たちのことも意識しているという。

「駄菓子屋って利用するのは子どもだけど、お金を出すのは親ですよね。だから、子どもだけでなく、親にも満足してもらわないといけない。だからこそ、お店の安全性、安心感は大事にしてますね。子どもだけで行かせてもいい場所と思ってもらえるように、真面目に取り組んでいます」

“好きなことを突き詰める”という働き方があってもいい

まだ小さな息子を抱えて駄菓子屋を始めることに、迷いもなければ、覚悟もなかったという。

「なんとなくだけど、きっとうまくいくって確信に近いものがあったんですよね。だから、覚悟みたいなものはなくて、とにかくやってみようって。それに、駄菓子というアイテムも商売をすることも好きだから、努力を努力と思わないで打ち込めちゃうんですよ。始める前も後も、苦痛だと思ったことは1回もありません」

宮永さんのポジティブでハッピーなオーラが、「駄菓子屋いながき」を活気付けているのかもしれない。

「たまに『駄菓子屋やりたい』って言ってくれる子がいるんですよ。その気持ちを忘れないでほしいですね。会社に勤めるだけじゃなくて、自分で商売をするって生き方もあることが、子どもたちに伝わるといいなって思います」

両親や学校の先生、習い事の先生とは違う大人と触れ合う機会を持つことで、子どもたちの可能性は広がっていくのではないだろうか。

「自分が好きだと思うことを突き詰めるって、面白いんですよね。“好きこそものの上手なれ”じゃないけど、子どもたちには自分がいいと思うことをどんどん突き詰めてやってほしい。歯を食いしばって働く姿もかっこいいけど、笑いながら楽しく働いたっていいですよね」

日本全国の駄菓子屋を直接訪ね歩いた宮永さんの目標は、駄菓子屋の先輩たちのようになること。

「駄菓子屋の店主の中には、年中無休で朝7時から夜7時まで店番してるのに、肩の力が抜けてリラックスしてる仙人みたいな人がいるんですよ。いつか、あの領域に行けるのかなって。でも、今はエネルギッシュに力いっぱい切り盛りしてる感じが僕のカラーになってると思うので、バイタリティあふれる感じで続けていこうと思います!」