「障害は“異彩”だ」

福祉×アートで価値転換を企てる

福祉実験ユニット、ヘラルボニーの挑戦

最初はただのお楽しみプロジェクトだった

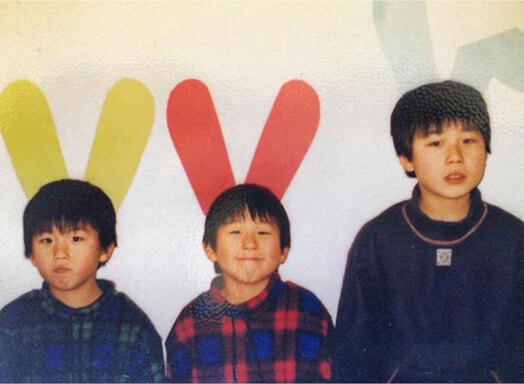

もともと、アートや福祉とは関係のない業界で働いていた松田崇弥(たかや)さんと松田文登(ふみと)さん。双子の兄弟が福祉の世界に飛び込み、いまもなお挑戦を続けているその背景には、4つ上の自閉症の兄・翔太さんの存在がある。

「兄に知的障害があるのですが、僕と文登が子どもの頃は、土日となると障害福祉関係の団体に出入りするのが当たり前の日常でした。障害のある人たちとキャンプに行ったり、海に行ったり、スキーに行ったり。さまざまな団体の職員さんにかわいがってもらったし、『いつか福祉施設の職員になったら?』とか、『将来は特別支援学校の先生になりなよ』とか、大人たちにいろいろと乗せられましたね(笑)。領域は違えど、いまこうして福祉の世界に関わっているということは感慨深くもあります」

崇弥さんにとって分岐点となったのが、アール・ブリュット作品などのアートを通してボーダレスを目指す「るんびにい美術館」(岩手県花巻市)との出合いだ。美術館を訪れた崇弥さんは衝撃を受け、双子の兄の文登さんと、障害のある作家のアートを生かしたネクタイや傘などのプロダクトを販売するブランド「MUKU」をスタートする。当初は、副業として始まった試みだったが、その活動はやがて株式会社ヘラルボニーの設立へとつながっていった。

「儲けようとか、ビジネスを始めようとは考えてなくて、純粋にやりたいことを仲間内でお金を出してやってみようという、お楽しみプロジェクトの感覚でした。自分たちが本当にかっこいいな、素敵だなと思ったものを、すごく高いクオリティで世に出したら面白いんじゃないかって。実際に活動を始めてみると、知的障害のあるお子さんを持つ親御さんや福祉施設の職員の方から『希望をもらえた』と大きな反響をいただきました。その反応を受けて感じたのは、自分たちの取り組みが市場として求められているかどうかはともかく、“当事者たちからはすごく求められているんだ”、ということです。『ああ、俺はこういうことがやりたかったんだ』という自覚が芽生えてきたこともあって会社を辞める決心をし、2018年に文登と株式会社ヘラルボニーを立ち上げました」

目指したのは障害のある作家とのフェアな関係性

崇弥さんは、「ヘラルボニーは、よくアパレルの会社と思われることが多いのですが、実際にはライセンスビジネスを主軸とする会社です」と説明する。

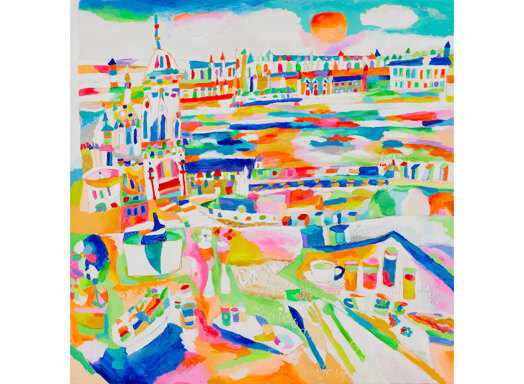

「日本を中心とした30以上の福祉施設・団体・個人とライセンス契約をし、自社で高解像のアートデータを2,000点以上保有しています。それらのアートデータを企業や自治体に使ってもらうことでライセンスフィーをいただき、作家へと還元していくビジネスモデルです」

ヘラルボニーの保有するアートデータは缶詰やお酒などの食品パッケージのほか、マスクやエコバッグなどのノベルティ、駅舎やホテル、電車の外装など、さまざまなプロダクト、シーンで活用が広がっている。

「私たちがライセンスビジネスに着目した理由は、それが作家にとってサスティナブルなビジネスモデルであるからです。通常のアートのビジネスモデルでは、たとえば、作家は年間20作品をつくって、10作品ずつを半年に1回個展で売っていくという、非常に納期に縛られた創作活動を求められます。しかし、ライセンスビジネスであれば、作家はデータを提供するだけでよく、あとはデータを管理する私たちが、都度作家やご家族の許諾をいただきながら丁寧に運用していく。私たちが契約している作家さんは重度の障害がある方々が多いのですが、そういった方たちでも無理なくビジネスの商流に乗っていけるというのが、このモデルのメリットではないでしょうか」

崇弥さんの言う「無理のない」という表現は、ヘラルボニーと作家の関係性を説明する上で、象徴的なフレーズである。こだわっているのは、どちらが上でも下でもない、フェアな関係性。

「作家さんと契約する上でも、無理強いをしないというのが基本で、あくまで素晴らしい作品があるのに社会とコネクトする術を持っていない、コネクトしたいと願っている作家さんや親御さんを社会とつなげるお手伝いをする、そんなフェアな状態をつくっていきたいんです。私たちは『支援者ではなく、伴走者でありたい。』だから契約した作家さんの創作に関与することもほとんどありません。極端な話、作品がひとつだけでも正しく運用されれば、ライセンスフィーは永続的に作家さんへ入るわけですからね」

「支援者ではなく、伴走者」というのはどういう意味だろうか。ともすると障害のある人は「助けなければいけない存在」「弱い存在」という目を向けられがちだ。障害のある方が社会に依存するという構造。しかし、崇弥さんは「僕たちはむしろ、障害のある作家さんがいないと食べていけない」と言う。これまでの依存構造を逆転させることで、社会に新しい価値観を提示しているのだ。

人から尊敬されるアウトプットとしての「アート」

ヘラルボニーは「福祉実験ユニット」を標榜している。崇弥さんは、その狙いを「福祉には失敗が許されないから」と説明する。

「福祉の世界って、絶対に間違っちゃいけないという風潮があります。それゆえに、どうしても“挑戦”が少なくなってしまう。 “実験”には成功と失敗がありますよね。私たちが実験を繰り返していくことで、成功も失敗も可視化されていく。それが福祉の世界に新しい風を起こすのではないかと思い、あえて“実験”という言葉を使いました」

「福祉×アート」という、一見つながりそうもない要素の掛け合わせも、まさに実験的な発想と言える。この意外性について質問すると、崇弥さんは笑顔で「物事って“え!?”っていう意外性がないと広がっていかない。そのビックリマークを当たり前にしていくことにワクワクするんです」と答える。ヘラルボニーが「アート」という切り口にこだわる理由はそれだけではない。

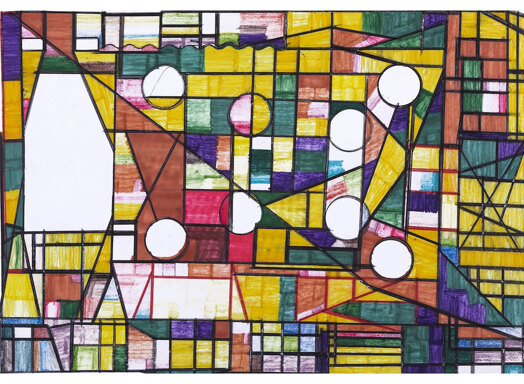

「“障害”という言葉が“欠損”をイメージさせる社会を変えていきたいという思いは、子どもの頃からありました。実際に尊敬してもらうために何が必要かと考えたときに、アートのように視覚的に凄さが伝わるものって、尊敬につながりやすいと思ったんです。それに僕、知的に障害があるからこそ、描ける世界観があると本気で信じていて。本当は学術的に研究したいと思っているぐらいなんですが、知的障害のある人は何時に何をしなければいけないなど、ルーティーンに則った生活をされている方が多いんです。そのルーティーンが作品にも落とし込まれると、本人の強烈なこだわりが羅列されていく独特の世界観が生まれてくる。このように知的に障害があるからこそ描ける作品なんですよと、あえてセグメント性を強めて発信していくことで、障害のイメージを変えられる可能性があると考えます。これも私たちがアートにこだわる理由のひとつです」

障害のイメージを変えていきたい。その狙いはヘラルボニーの掲げる「異彩を、放て。」というミッションにも強く表れている。

「意味としては“障害を、放て”ということなんです。ただ先ほどもお伝えしたように、障害という言葉は欠落をイメージさせるし、時代にマッチしないと思った。だから “異彩”という言葉に置き換えることで、私たちが新しいカルチャーとか、新しいカテゴライズをつくろうとしていることを明確に打ち出すことにしたんです」

障害を個性として捉え、ポジティブに昇華しようとする挑戦。崇弥さんはこの試みを通じて、人々の会話の中にもっとフランクに障害についての話題が登場する、そんな社会をつくりたいと語る。

福祉の領域を拡張していく挑戦

ヘラルボニーはライフスタイルブランドの「HERALBONY」を持っており、定期的に全国各地の百貨店に期間限定ショップを出店している。2021年4月には障害のある作家の作品を披露するギャラリー「HERALBONY GALLERY」を岩手にオープン。そして、2022年1月からは日本の職人とコラボし、新たなライフスタイルブランドを立ち上げるクラウドファンディングを開始。今後は、「アート」の枠組みを越えていく展望もあるようだ。

「これまでアートというフィルターを介してさまざまな“異彩”を世の中に送り届ける活動をしてきましたが、僕ら双子の兄弟が幼い頃から障害のある人たちやご家族と触れてきたような、直接的な原体験はまだつくれていないという自覚はあります。いまはまだ、目の前にやるべきことが山積みなので将来の話ですが、いずれは障害のある方々が働くようなカフェやホテル、あるいは福祉施設の経営を、必ずやりたいですね。僕の兄貴のような人が“当たり前に働いている場所がある”ということが、本当のイノベーションだと思っています」

福祉の領域を次々と拡張していくヘラルボニー。「欠落」ではなく、「個性」。その発想の転換はきっと、障害のある人に限らず、社会に生きるすべての人々の背中を押してくれるはずだ。

取材協力

※創業当時から構想していたライフスタイルブランドを立ち上げたヘラルボニーでは、より多くの方に知ってもらうため、3/31まで「Makuake」にてプロジェクトを公開中です